◆設定◆

・齋藤学

職業:金型工場の営業マン(勤続22 年)

会社:株式会社ストレートライン

年齢:45 歳(バツイチ)

趣味:読書/ 映画鑑賞

楽しみ:取引先の女性社員との打ち合わせ

・神崎おとは

職業:アダルトグッズメーカー勤務(勤続5 年)

会社:Oto Inc.

年齢:27 歳(独身)

趣味:アダルトグッズオナニー

楽しみ:新商品の企画立案

◆ストーリー◆

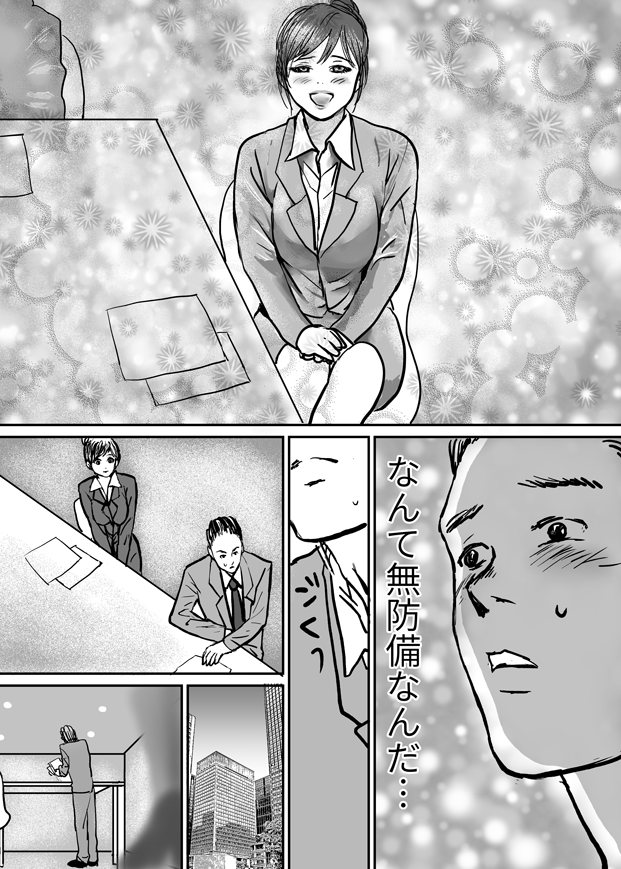

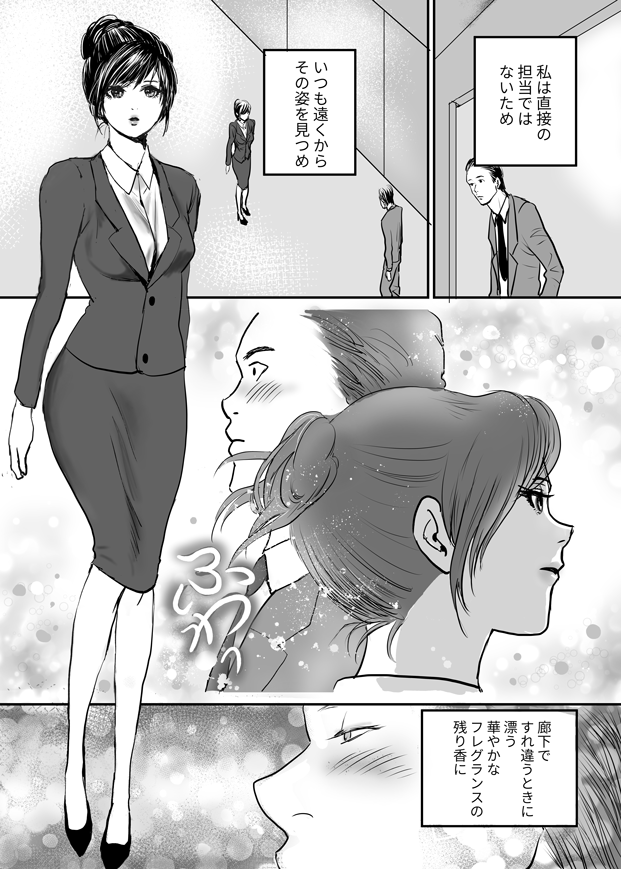

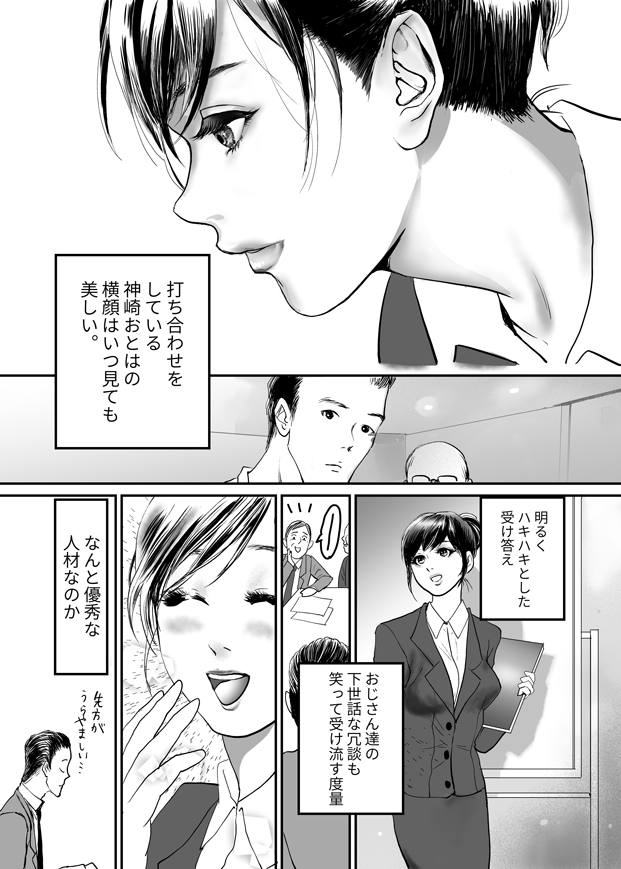

打ち合わせをしている神崎おとはの横顔はいつ見ても美しい。

お得意様であるアダルトグッズメーカー「Oto Inc.」の企画担当である彼女は、黒目がちな瞳に、すっと通った細い鼻筋、ぷるんと上品な唇が見事なバランスで調和した顔立ち。栗色のセミロングも良く似合っており、艶やかな光沢を放っている。

性格は天真爛漫で、ハキハキとした受け答えも心地よく、会話の合間にふと見せる屈託のない笑顔が魅力的で、周囲のおじさん達の下世話な冗談も笑って受け流す度量があった。うちの社員なんてたいして仕事もしないのに態度は大きく、ちょっと一人にフォローを入れれば、「贔屓だ」「パワハラだ」と非常に面倒くさいのに…。なんと優秀な人材なのかと先方の会社をつい羨んでしまうほどだ。

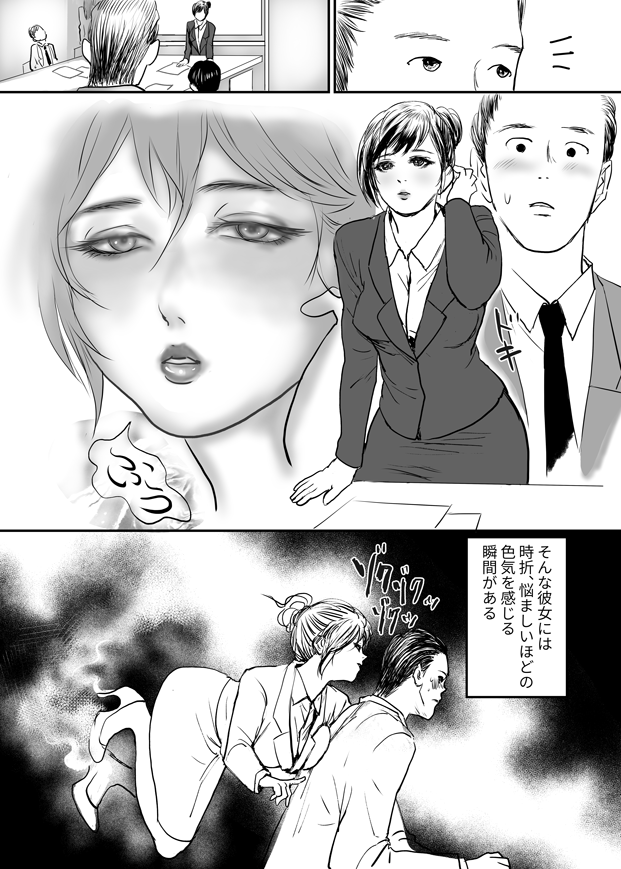

しかし、そんな彼女には、仕事中にも関わらず時折悩ましいほどの色気を感じる瞬間がある。不意に焦点が合わず、どこか物憂げな、それでいてハッと人を引き付けるような表情に変わる。すると、彼女の内に纏ったけだるさが、吐息となって私の首筋をなぞってくるような感覚に見舞われるのだ。

私は直接の担当ではないため、いつも遠くからその姿を見つめるだけだった。廊下ですれ違うときに漂う華やかなフレグランスの残り香に、胸をときめかせることしか彼女との接点などなかったのだ。

しかしある日、我が社に「Oto Inc.」の新しいアダルトグッズ開発の金型製作の依頼が舞い込んできた。商品開発・企画の責任者は、あの神崎おとは。私は心が浮き立つのを抑えきれなかった。

社内で何度も顔は合わせてはいるが、しっかりと話をするのはこれが初めて。いつも憧れの視線を送り続けてきただけに、嬉しさと同時に妙な緊張感が走る。

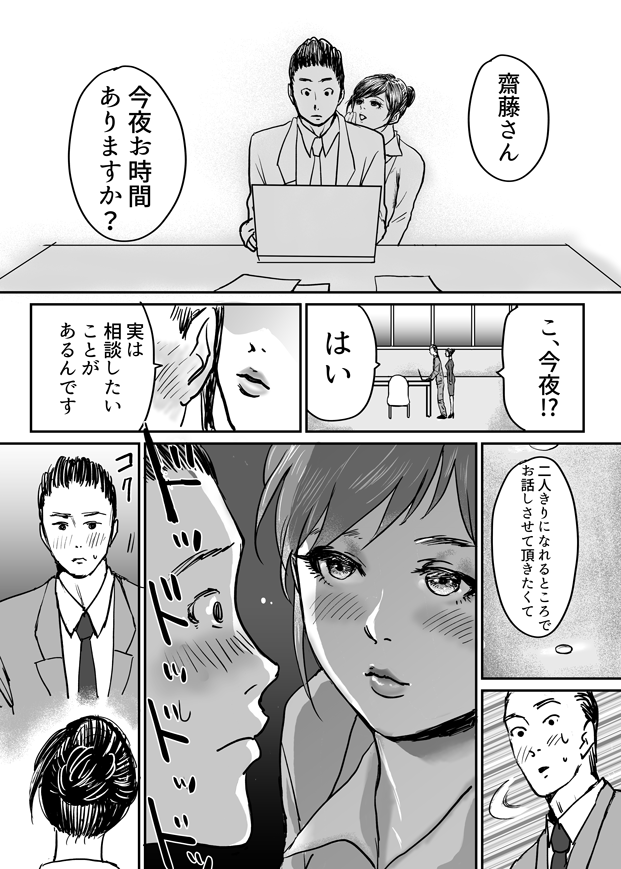

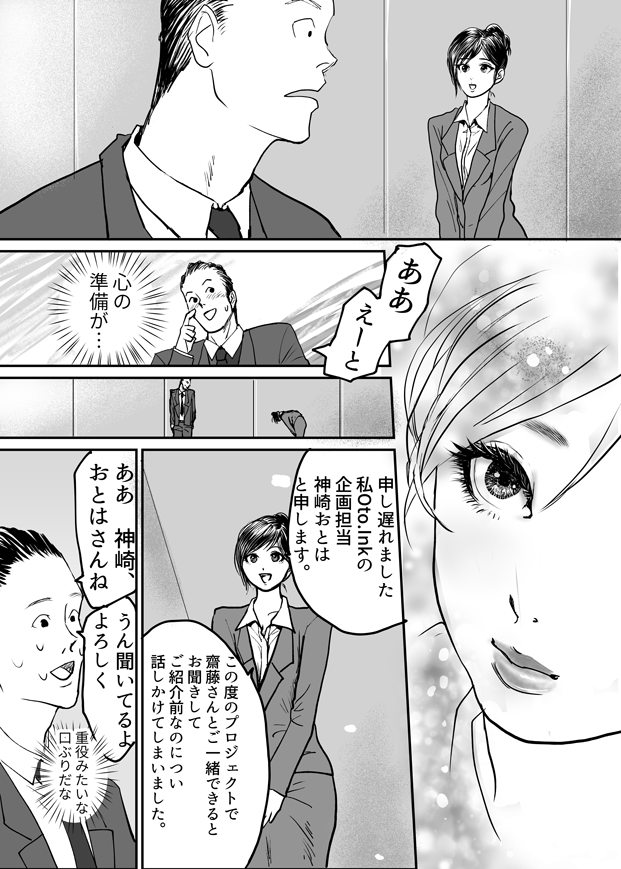

「齋藤さん。」

背後からの呼びかけに振り返ると、そこにいたのは神崎おとはだった。遠くから眺めるだけだった時よりも、目の前で言葉を交わしている彼女の方が、より美しく、そして魅力的に思えた。

「ああ、え〜と…」

あまりに突然で心の準備ができていない。私はなんと言ったらいいか分からず口ごもった。そんな私に構わず、彼女は丁寧にお辞儀をした。

「申し遅れました。私、Oto inc.の企画担当神崎おとはと申します。この度のプロジェクトで齋藤さんとご一緒できるとお聞きして、ご紹介前なのについ話しかけてしまいました。」

「ああ、神崎、おとはさんね。うん、聞いているよ。よろしく。」

答えながら私は、なんだか重役みたいな口ぶりだな、と自分にツッコミを入れた。

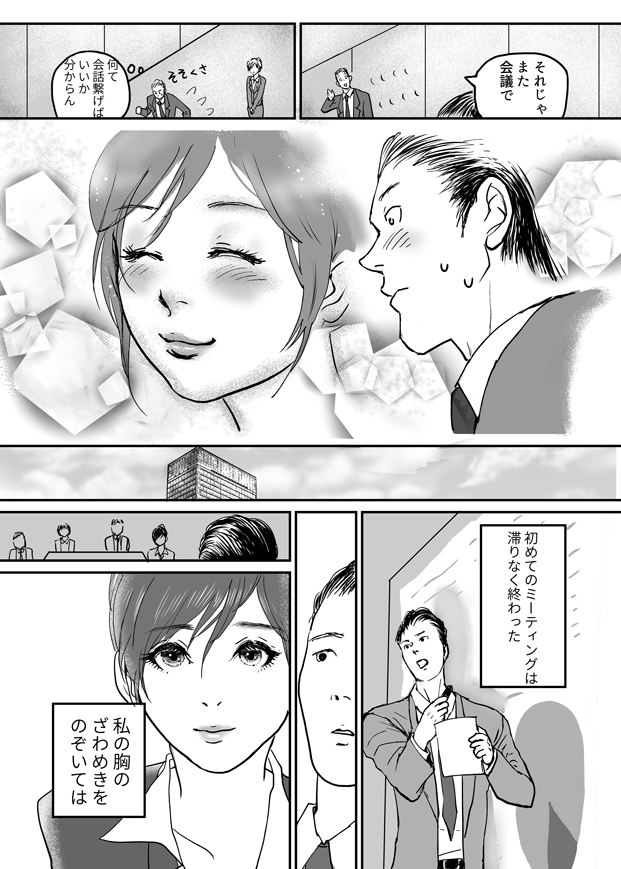

「それじゃ、また会議で。」

私はなんと会話を続けたらいいか分からず、焦って話を切ってしまった。そそくさと私がその場を離れる間も、神崎おとはは笑って見送っていた。

初めてのミーティングは滞りなく終わった。私の胸のざわめきを除いては。

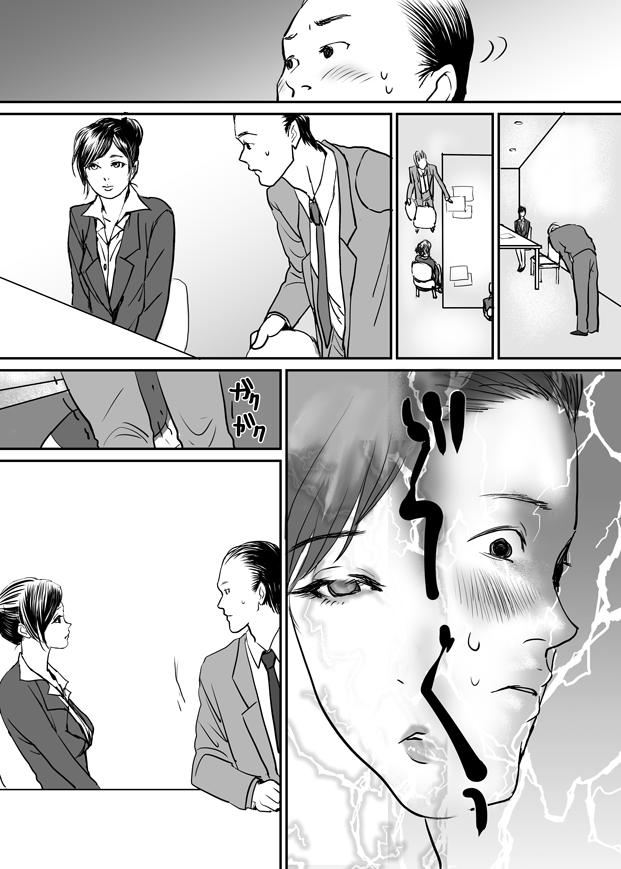

意識しないようにすると余計に意識してしまうもので、会議中、気がつくと神崎おとはに釘付けになりそうになる視点を散らすのに必死だった。

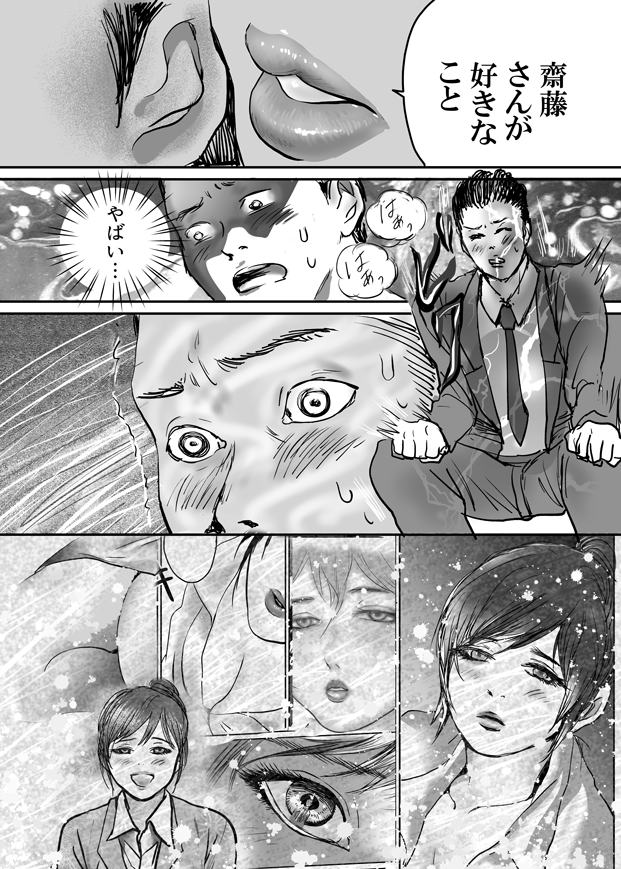

神崎おとはも私を見ていた。みんなで資料を確認している時も、担当が前で説明している時も。そして、私が発表し終わると、神崎おとははふいにあの物憂げな表情を見せた。席に戻る私は、ドキドキして足が震えていた。

その表情から目が離せずにいると、神崎おとははゆっくりと目を上げてこちらを見て、そして笑った。その笑顔は艶かしく、あまりに無防備だった。

なんて無防備なんだ。まるで一矢纏わぬ裸体を見ているようだ。ゴクリとつばを飲み込み、それからは神崎おとはを直視することができなくなり、目を伏せて会議をやりすごしたのだ。

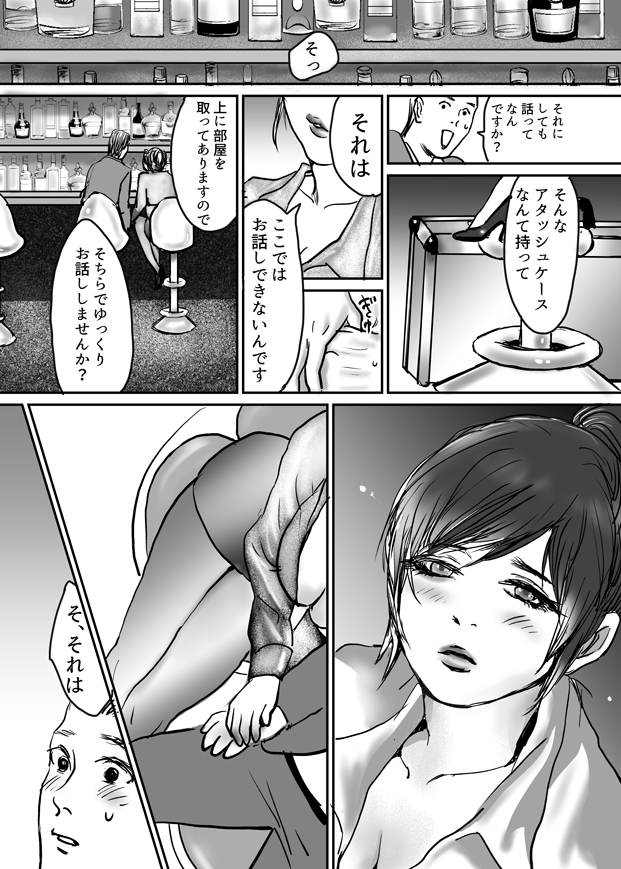

「齋藤さん。」

しかし、帰り際、資料を整理する私に、彼女は私にそっと近づき、誰にも気づかれぬように耳打ちをした。背中に彼女の体温を感じて、私は動けなくなった。

「神崎、さん?」

「齋藤さん、今夜、お時間ありますか?」

「こ、今夜?」

「はい。実は相談したいことがあるんです。その…、二人きりになれるところで、お話させていただきたくて。」

私は振り返って神崎おとはを見た。唐突に黒水晶のような瞳でまっすぐに見つめられ、どうにかなりそうなくらいの胸の高鳴りを抑え、平静を装ってコクリと頷いた。

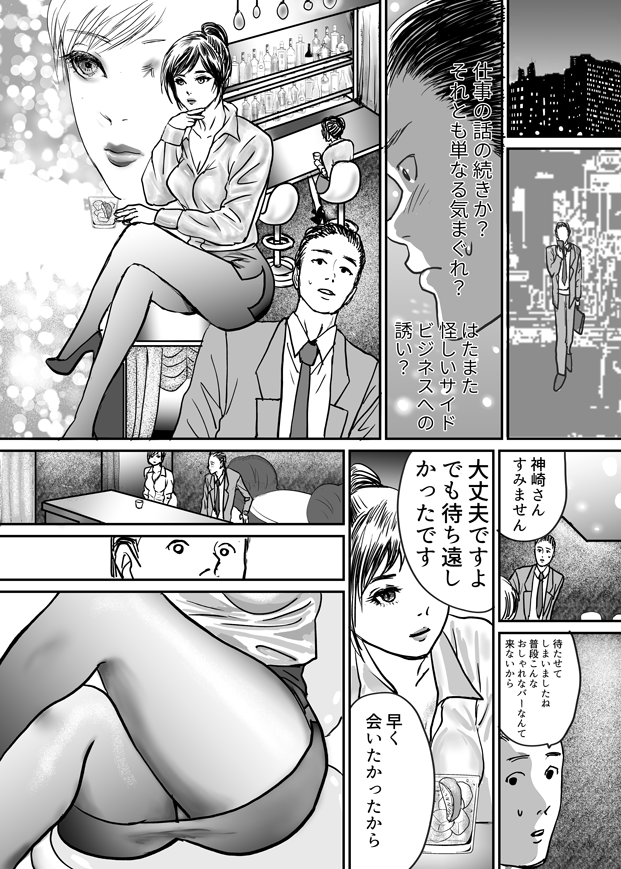

就業後、彼女に指定された五反田駅のホテルのラウンジBAR へと足早に向かう。自身の身に何が起きたのかわからない。仕事の話の続きか?それとも単なる気まぐれ?はたまた、怪しいサイドビジネスへの誘い?何にせよ、今の自分はまさに鳩が豆鉄砲を食ったような表情をしているのだろうなと、客観的に見据える程度の理性は保っていた。

BAR のカウンターで先に待っていた彼女は、身じろぎもせずカクテルを眺めていた。赤すぎるリップのせいなのか、いつもより濃いメイクがなぜかあどけなさを際立たせ、そしてより妖艶に感じさせる。

彼女の服装は昼間のビジネススーツとは違い、座ると半分太ももが見えるくらいの紺色のタイトスカート。第二ボタンまで外したシルク素材のブラウスからは、こんもりと隆起した胸の丸みが浮き立っている。全身から放たれる怪しげな色気が、スタイリッシュなBARの風景に溶け込んでいた。

「神崎さん、すいません。」

彼女のカクテルは半分に減っている。

「待たせてしまいましたね。普段こんなオシャレなBARなんて来ないから…。」

「大丈夫ですよ。でも、待ち遠しかったです。早く会いたかったから。」

椅子に座り下半身に目線を落とすと、背中から腰にかけてのキュっと絞るような曲線が描かれていて堪らない。腰は細いのに、ヒップは震い付きたくなるほどのムッチリとした肉感ぶりだ。

(すごいな・・・)

思わず二つの目は、露わになった太ももに釘付けになる。申し訳ないと頭の片隅で思うが、こればっかりは男の性だ。仕方がない。表面上は、平静を装ってはいたが、心の中は浮つくどころか宙へと飛び上がりそうだった。・・・私は無類のストッキングフェチなのだ。

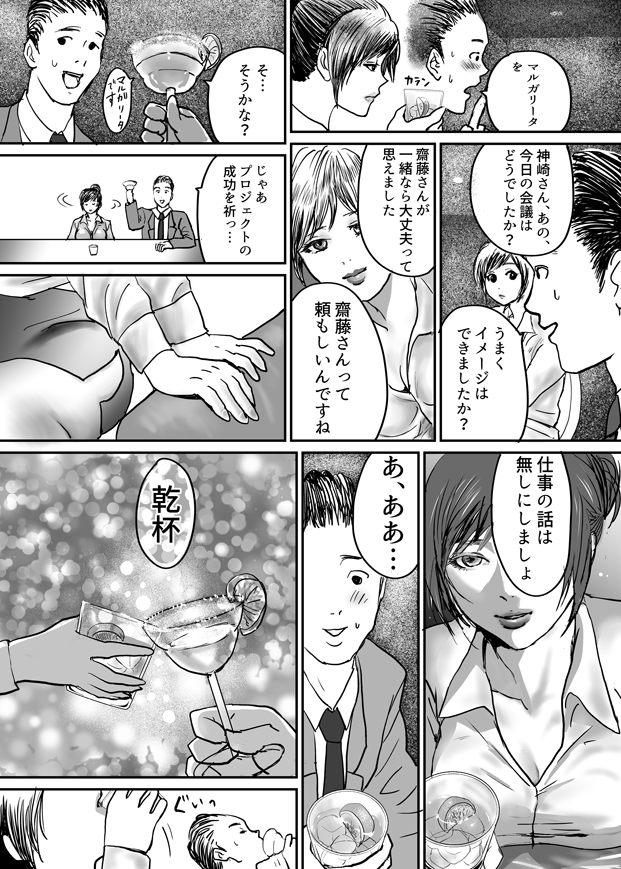

雑念を振り払うように、私はマルガリータを注文した。

神崎おとははジントニックを飲んでいるらしい。グラスを回して氷の間のライムを眺めている。

「神崎さん、あの、き、今日の会議はどうでしたか?うまくイメージはできましたか?」

「はい。齋藤さんが一緒なら大丈夫って思えました。齋藤さんって頼もしいんですね。」

「そ、そうかな?」

神崎おとはが私を見て微笑んでいる。ドギマギしているとマルガリータが出来上がった。

「じあ、プロジェクトの成功を祈っ…」

言いかける私を神崎おとは首を振って制し、私の腿に手を当てた。

「仕事の話は無しにしましょ。」

「あ、ああ…。」

「乾杯。」

言われるままに、私はグラスを当て、酒を喉に流し込んだ。

私の方に向き直り、神崎おとはは見上げるようにして言った。

「齋藤さんが担当になって、嬉しかったです。」

「え?」

「実は、御社に伺うようになってから、すごく気づかいができる優しい方だなといつも思っていました」

「僕なんて、ただのしょぼくれたバツイチのおじさんだよ。しかし、よくあんな遠くから気づいてたね。」

「齋藤さんも見ててくれたんですね? あたしのこと。」

「え? あ、いや、その…。」

いたずらがバレた子供のように、私は落ち着きを失っていた。そんな私に、神崎おとはは身を寄せがら言った。

「これからも見守っててくださいね。あたしも見てますから。」

まさか、ずっと見ていたのもバレていたのだろうか? きまりが悪くなって私は話題を変えた。

「そ、それにしても…、話って何ですか? そんなアタッシュケースなんて持って・・・」

彼女の足元には銀色に光る大きなアタッシュケースが置いてあった。ハードボイルドな映画でよく目にするアレだ。大抵の場合、その中には札束や怪しい薬なんかが詰まっているものだけど・・・。

「それは、ここではお話できないんです。」

そう言いながら、神崎おとはは私の手を握った。

「上に部屋をとっておりますので、そちらの方でゆっくりとお話ししませんか?」

とろんとした誘うような目つきで瞳が潤んでいる。そこには、あのアンニュイで気だるげな、仕事中の彼女とは違った色気が滲んでいた。これは明らかな誘惑だ。しかも、性的な。握られた手に目をやると、タイトスカートから長い脚が伸びている。手に汗が滲むのを感じ、冷や汗が出てきた。

「そ、それは・・・。ちょっと待ってくれ、なんで僕なのかな?君の周りには、もっと若くて仕事のデキるイケメンなんていくらでもいるだろう?」

「同世代の男の人ってだめなんです。すごくガツガツしてみえて・・・。でも、齋藤さんだったら優しく話を聞いてくれそうだから…。」

顔を寄せた神崎おとはの吐息が鼻をくすぐる。彼女の息も熱く、薄いブラウスに包まれた胸の鼓動も聞こえるように感じた。真っ赤な唇の向こうに、豊かな胸の谷間が見える。

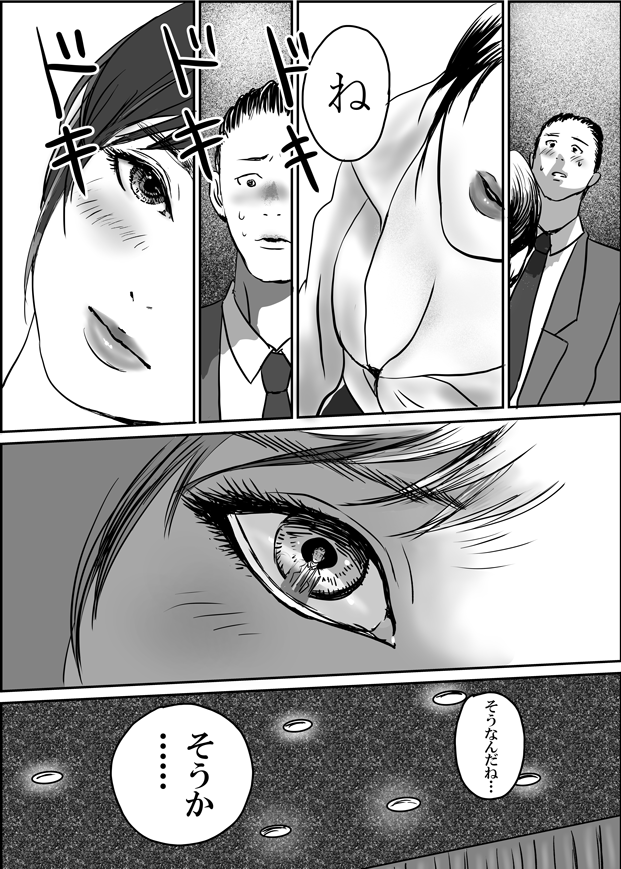

「ね?」

彼女は媚びるような、それでいて切実な表情で、必死に訴えてくる。その真剣な眼差しに、私は彼女が決して嘘は言っていないことを確信した。

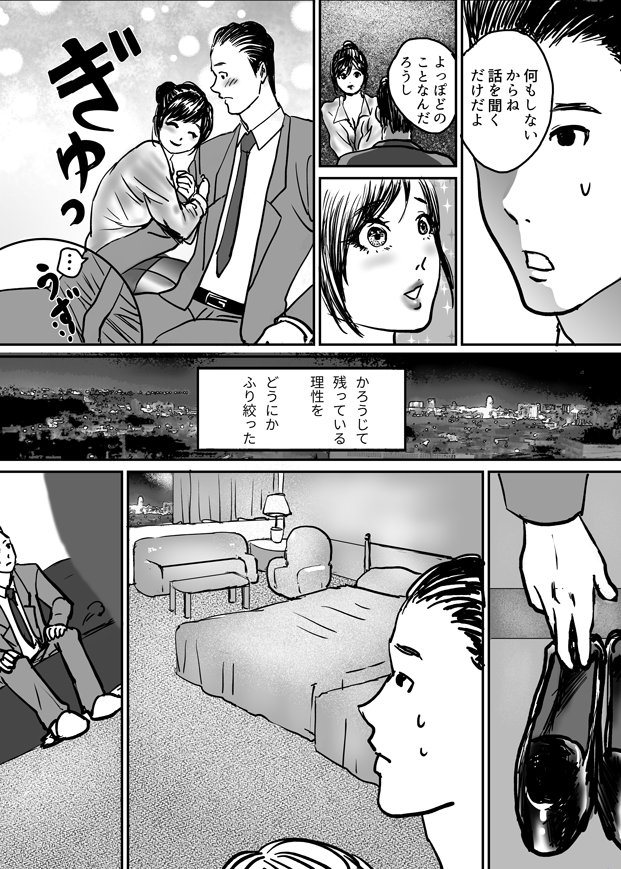

「そうなんだね・・・そうか・・・」

本来なら断るべきだと分かっている。だけど声が出なかった。彼女の誘いを前にしてモラルも倫理観も職業理念さえも木っ端みじんだ。だが、かろうじて残っている理性を私はどうにか振り絞った。

「何もしないからね。話を聞くだけだよ。よっぽどのことなんだろうし・・・」

彼女の瞳がパッと輝いた。言葉とは裏腹に体の芯が熱くなるのを感じる。自然に絡められた腕のしなやかさに、早くも私の下半身は疼き始めていた。

靴を揃えて入った部屋は、あまりにも現実味がなく、洗練されたインテリアも色あせて見えた。ソファーに座ると彼女が目の前に腰を下ろす。その時に目に飛び込んできたのは、黒の薄手のパンティストッキングに包まれた、適度に張りのある太ももや引き締まったふくらはぎ。ゴクリとナマ唾を飲み込むと、彼女は酒のせいか少し熱を帯びほんのり赤くなった頬を近づけてきた。

「実は・・・齋藤さんにお見せしたいものがありまして」

「見せたいもの?」

「はい。たぶん、見たことのない商品です。」

「んん?商品ならたくさん見せてもらっているし、新しいのも作ることになったよね?」

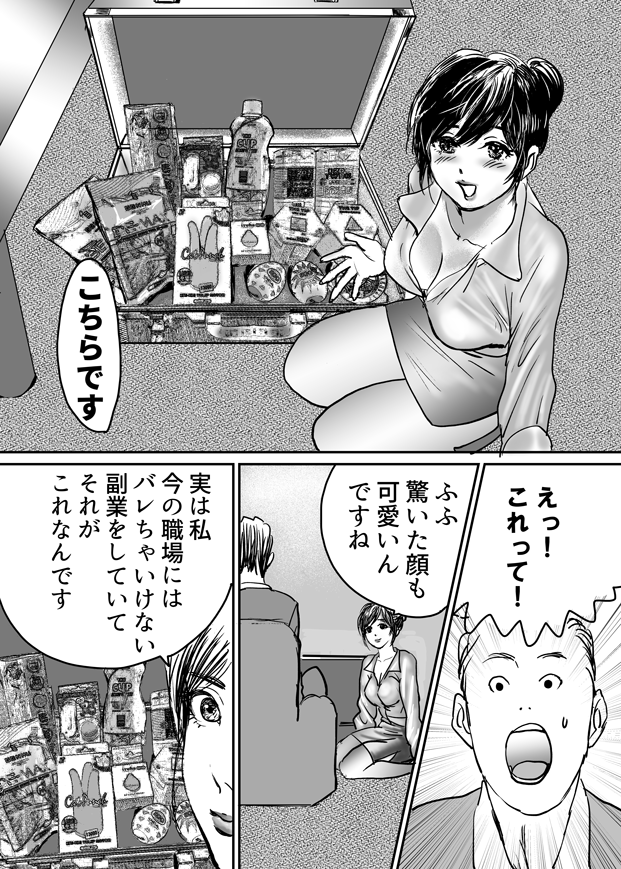

「そうじゃなくて…、こちらです。」

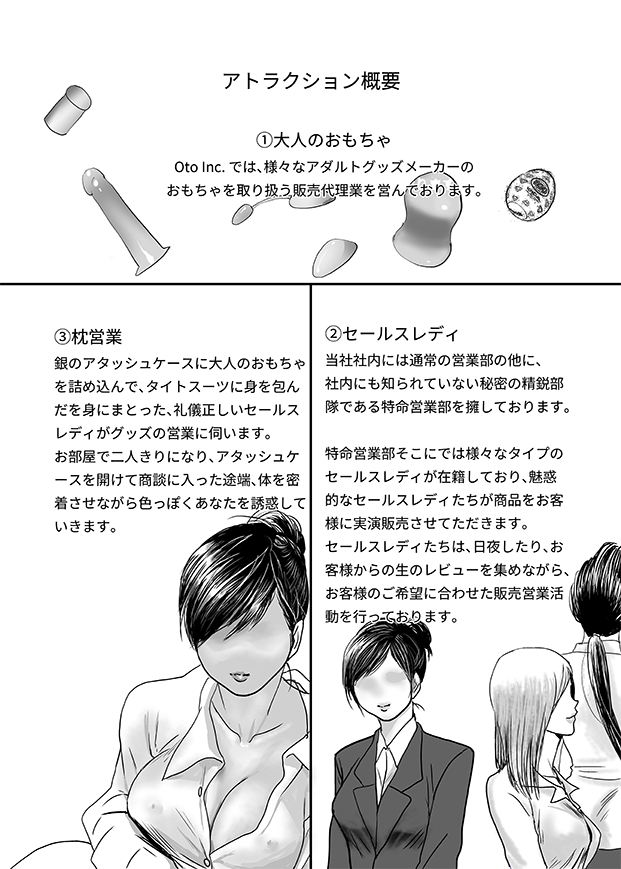

彼女の持っていたアタッシュケースには、これまで見たこともないようなアダルトグッズの数々が所せましと並んでいた。うちの会社に持ってきているものとは違う、どこか特別感のある玩具たちばかり。

「えっ!これって!」

「うふふっ!驚いた顔もかわいいんですね。実は私、今の仕事場にはばれちゃいけない副業をしてまして、それがこれなんです。」

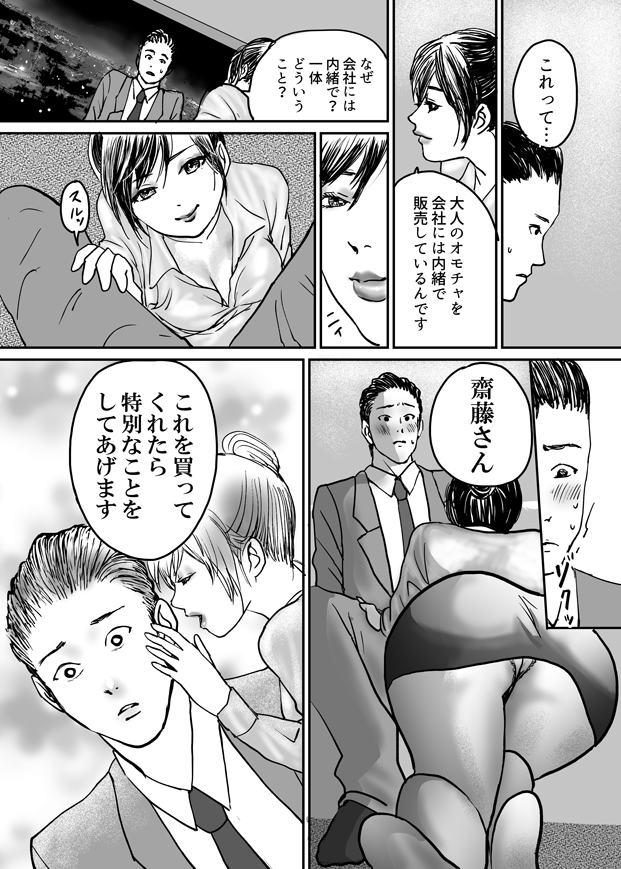

「これって…」

「大人のオモチャを、会社には内緒で販売しているんです。」

「なぜ会社には内緒で?いったい、どういうこと?」

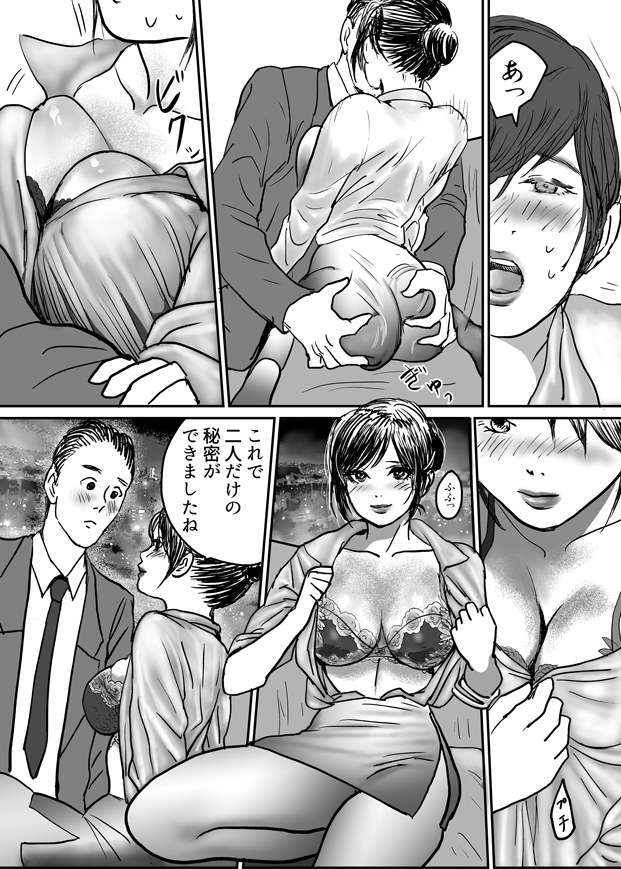

返事の代わりに、彼女は隠微な微笑みを浮かべ、綺麗な手を私の内ももに滑らせて優しく擦った。全身にゾワっと鳥肌が立ち、くすぐったいような切ないような刺激が体を蝕んでいく。

「齋藤さん」

神崎おとはは徐々に体を寄せて、身元で囁く。

「これを買ってくれたら、特別なことをしてあげます。齋藤さんが、大好きなこと。」

彼女の言葉が耳に入ってくるだけでハアハアと息が荒くなっていく。その甘い声と微かに漏れてくる吐息が耳元を擽り、その度にビクリと体が反応を示してしまう。これは絶対にまずい。断腸の思いで私は言った。

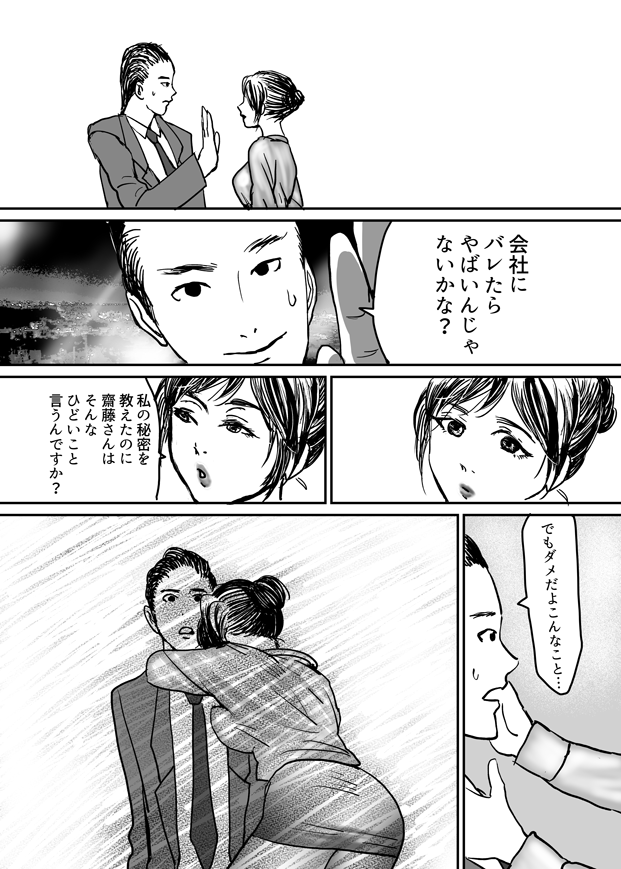

「会社にバレたら、やばいんじゃないかな?」

「私の秘密を教えたのに、齋藤さんはそんなひどいことをするんですか?」

ちょっぴり拗ねたような口調と、弓なりになった悪戯っ子のような瞳。

「でも、ダメだよ、こんなこと…。」

言葉を遮るように、神崎おとはが私の首に腕を回す。

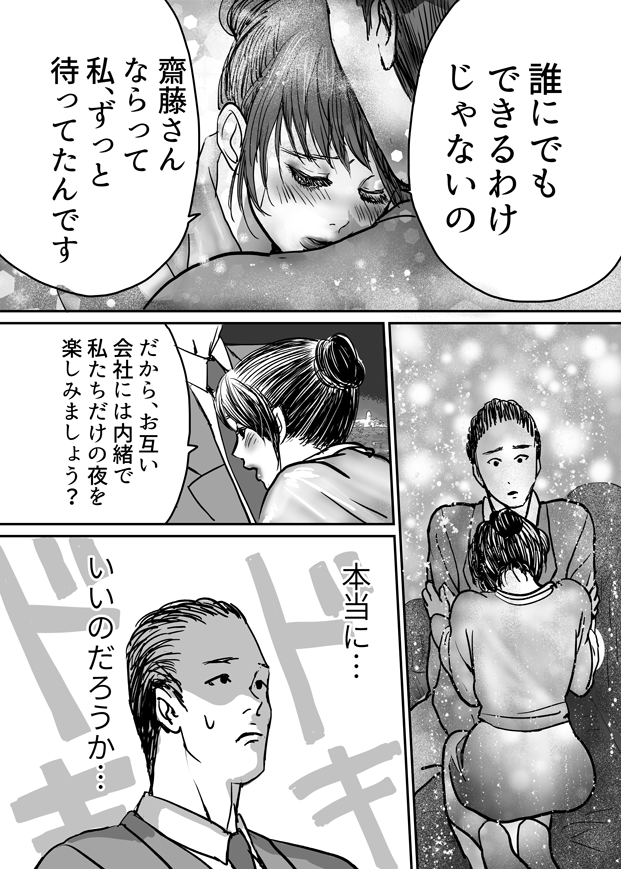

「誰にでもできるわけじゃないの。齋藤さんならって、あたし、ずっと待ってたんです…。」

そのまま彼女は私の胸に顔を埋めた。

「だから、お互い会社には内緒で、あたし達だけの夜を楽しみましょ?」

本当にいいのだろうか。鼓動が止まらなくなり、あまりの緊張で耳鳴りまでしてきた。落ち着け、心を決めろと自分に言いきかせる。

「絶対、誰にも言わないよ。約束する。」

神崎おとはが何か言いかけたが、私はたまらずに彼女の太ももに手を這わせた。神崎おとはが甘い声を上げる。溢れる肉感に、思わずギュッと強くお尻を掴んでしまった。その瞬間、彼女はビクッと身体を反らせ、ブラウスのボタンがはち切れそうになる。神崎おとはは弾くようにボタンを外し、胸元をはだけた。興奮しているのか、お酒のせいか、火照った肌は汗ばんでいた。

「うふっ。これで、二人だけの秘密ができましたね。」

そう言って、神崎おとははそっとキスをした。

「やっぱり、齋藤さんってステキ。」

熱に浮かされたような瞳で私に迫ってくる彼女。再びその唇が重なり合った瞬間、私はもう己の欲望を止めることなどできなかった…。私はタイトスカートをまくしあげ、神崎おとはにむしゃぶりついた。

男性が頭の中で思い描いていた枕営業や色仕掛けといった妄想をリアリティ満点でお届けいたします。セールスレディはそれぞれ個性も異なり、プレイの作り込みも各オリジナル。繰り返し遊んでも飽きることのないOtochaのメインアトラクションとなっております。